Themen

DAS BESCHÄFTIGT DIE TABAKWIRTSCHAFT

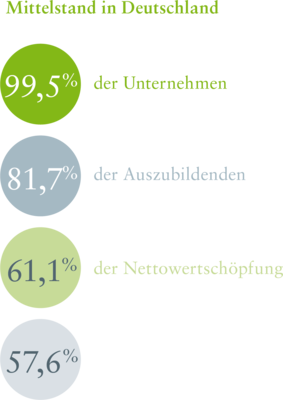

Die deutsche Rauchtabakindustrie ist vorwiegend mittelständisch geprägt. Den größten Teil machen familiengeführte Betriebe aus. Das wertvolle Wissen rund um Tabak wird seit Generationen weitergegeben und verfeinert. Die Produktion von traditionellen Produkten wie Pfeifentabak erfordert hohe Handwerkskunst – zum Teil unterstützt von moderner Technologie. Die große Erfahrung der Unternehmen schlägt sich auch im Import von Zigarren und Zigarillos aus aller Welt nieder.

Die Vielfalt der mittelständischen Unternehmen spiegelt sich auch in der Markenvielfalt beim Kulturgut Tabak wider: In Deutschland sind rund 300 Feinschnittmarken, 700 Pfeifentabake und 100 Kau- und Schnupftabakprodukte erhältlich, zum Großteil aus heimischer Produktion.

Die Tabakwirtschaft ist mit ihrer mittelständischen Struktur ein ökonomisches Schwergewicht: Insgesamt über 100.000 Arbeitsplätze stellen Tabakbauern und Erzeugergemeinschaften, Hersteller und Manufakturen von Tabakprodukten, Importeure, Handelsunternehmen, Tabakwarenhändler und Automatenaufsteller hierzulande zur Verfügung. Die im VdR organisierte Rauchtabakindustrie generierte allein im Jahr 2021 fast 2,4 Milliarden Euro Tabaksteuer und rund 1,1 Milliarden Euro Mehrwertsteuer.

Deutschland rühmt sich seines starken Mittelstands. Die Politik ist aufgefordert, die Anliegen der kleinen und mittelständischen Tabakunternehmen politisch zu berücksichtigen – im Interesse der Verbraucher, der Mitarbeiter und des Fiskus.

Weitere Informationen:

Gegenseitige Verständigung von Nichtrauchern und Rauchern ist zentral. Raucher sollten Tabak rücksichtsvoll genießen. Unstrittig ist, dass in bestimmten öffentlichen Einrichtungen ein Rauchverbot sinnvoll ist. Differenzierter müssen Orte betrachtet werden, die freiwillig besucht werden. Aus Sicht des VdR sind generelle Rauchverbote dort unangebracht.

Dies gilt insbesondere für Gaststätten, Bars und Diskotheken. Für diese Lebensbereiche schlägt der VdR intelligente und differenzierte Lösungen vor. 13 Bundesländer machen es vor: Die Regelung für die Gastronomie, nach der das Rauchen in gekennzeichneten Einraumgaststätten bis 75 m² für Gäste ab 18 Jahren zulässig ist, hat Vorbildcharakter für den Ausgleich zwischen Nichtraucherschutz und den Interessen von Gastronomie und rauchenden Gästen.

In der zum Teil ideologisch geführten Debatte um das Thema Nichtraucherschutz sollte die gegenseitige Verständigung zwischen Rauchern und Nichtrauchern Vorrang vor gesetzlichen Regelungen genießen.

Weitere Informationen:

Zigarettenschmuggel kennt viele Verlierer. Dem Fiskus entgehen Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Die Tabakwirtschaft verliert Marktanteile an die organisierte Kriminalität. Und der Verbraucher erhält minderwertige Ware. Politik, Zoll und Polizeibehörden sind entsprechend gefordert. Die Tabakwirtschaft unterstützt die Kriminalitätsbekämpfung seit vielen Jahren. So lässt sich mittels Herstellercodes auf den Verpackungen, Versandpapieren und Zollunterlagen jede Tabaklieferung rückverfolgen.

Unter dem Begriff Track & Trace verfolgt die EU nun allerdings einen kontraproduktiven Ansatz. Die damit verbundenen Auflagen bedrohen aus verschiedenen Gründen die mittelständisch geprägte Tabakwirtschaft in ihrer Existenz und schränkt die Produktvielfalt weiter ein. Die enormen Kosten von Track & Trace werden zudem legal gehandelte Zigaretten deutlich verteuern – zur Freude der Schwarzhändler.

Weitere Informationen:

Tabakerzeugnisse weisen eine unterschiedliche „steuerliche Belastungsfähigkeit” auf. Das spiegelt sich in differenzierten Steuertarifen wider. Geregelt sind die Sätze im Tabaksteuergesetz. Fabrikzigaretten und Zigarren/Zigarillos werden pro Stück und prozentual vom Preis besteuert. Die Masseprodukte Feinschnitt und Pfeifentabak werden in Kilogramm und ebenfalls prozentual vom Preis besteuert.

Für eine differenzierte Besteuerung gibt es gute Gründe:

- Genussprodukte wie Pfeifentabak oder Zigarren benötigen oftmals noch echte Handarbeit. Sie sind in der Herstellung deutlich aufwendiger als das Massenprodukt Zigarette. Oft sind die Hersteller kleine und mittelständische Unternehmen.

- Feinschnitttabak ist ein Halbfertigprodukt. Zigaretten werden vom Raucher vorher mit Zigarettenpapier und Filter gedreht oder gestopft.

- Feinschnitt erfüllt zudem eine fiskalpolitische Pufferfunktion: Ohne sie hätte der erwachsene preissensible Konsument nur die Wahl zwischen hochversteuerten Fertigprodukten oder nicht in Deutschland versteuerten bzw. illegalen Zigaretten.

Nur eine ausgewogene Steuerdifferenzierung kann die traditionelle Vielfalt langfristig sichern.

Zugleich wird das Tabaksteueraufkommen zur Finanzierung gesamtstaatlicher Aufgaben optimiert. Mit fast 14,7 Milliarden Euro im Jahr 2021 waren die Einnahmen aus der Tabaksteuer nach der Energiesteuer die höchsten Bundessteuereinnahmen.

Weitere Informationen:

Jährlich benennen die Mitglieder des VdR den zuständigen Behörden für jedes Tabakprodukt ausnahmslos alle Inhaltsstoffe nebst toxikologischen Daten. Die Liste der Zusatzstoffe wird auf der Website vom Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veröffentlicht. Mehr Transparenz zu den Tabakprodukten geht nicht.

Höchste Transparenz bietet der VdR auch im Rahmen seiner politischen Informationsarbeit. Die Positionen zu den relevanten Themen stellt der VdR offen zur Debatte. Auch ist vollkommen klar, wessen Interessen der VdR vertritt, wie Verbandsentscheidungen zustande kommen und woher die Ressourcen des Verbandes stammen. Bei zahlreichen NGOs, Forschungseinrichtungen und sogar UN-Organisationen ist das nicht einmal ansatzweise der Fall.

Transparenz herrscht auch beim Kontakt zwischen dem VdR und politischen Entscheidungsträgern. So veröffentlicht das BMEL sämtliche Gespräche, die es mit Tabakherstellern oder deren Verbände führt. Gespräche mit Tabakgegner hingegen werden keineswegs systematisch veröffentlicht.

Die Tabakwirtschaft steht für höchste Transparenz. Das ist auf der Produktebene gut für die Qualität und den Verbraucherschutz. Auf der kommunikativen Ebene ist das gut für eine sachliche Diskussion. Es wäre wünschenswert, wenn sich auch Tabakgegner in dieser gebotenen Weise einbringen würden.

Weitere Informationen:

Tabakwerbung ist in Deutschland stark reglementiert. Werbung im Internet, in Radio- und TV-Spots sind komplett verboten. Auch das Sponsoring von Veranstaltungen ist nur sehr begrenzt möglich. Kurzum: Tabakwarenherstellern ist es fast unmöglich, erwachsene Verbraucher zu informieren.

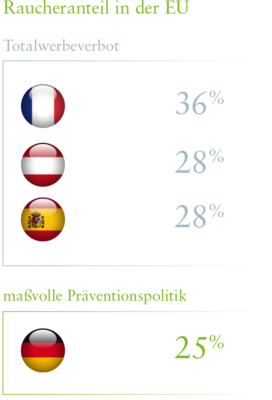

Und dennoch werden immer wieder weitere Verschärfungen diskutiert. Das Totalwerbeverbot steht im Raum. Für ein legales Genussmittel. Aus Sicht des VdR eine indiskutable Forderung. Denn neben verbraucher- und wirtschaftspolitischen Gründen wäre ein Totalwerbeverbot schlicht verfassungswidrig: Wirtschaftswerbung genießt den Schutz der freien Meinungsäußerung und der Berufsfreiheit. Das gilt insbesondere für Tabakprodukte, bei denen der Staat bereits massiv in die Kommunikation eingreift bzw. sie behindert. Einschränkungen von Grundrechten müssen immer die Verhältnismäßigkeit wahren. Sie ist hier nicht gegeben, da bereits weitreichende Werbeverbote bestehen.

Es ist nicht erwiesen, dass generelle Werbeverbote einen Rückgang des Rauchens bei Jugendlichen – worauf die Forderung nach weiteren Verschärfungen abzielt – bewirken. Fest steht hingegen, dass die Aufklärungsmaßnahmen äußerst erfolgreich sind. Die Raucherquote bei 12- bis 17-Jährigen ist von 28 Prozent im Jahr 2001 auf 7,4 Prozent im Jahr 2016 zurückgegangen. Auch ohne komplettes Werbeverbot.

Weitere Informationen:

Der Begriff Zusatzstoffe umfasst bei Tabakprodukten alles, was kein Tabak ist. Diese Zusatzstoffe sind seit jeher unerlässlich. Sie ermöglichen gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, eine gute Brennbarkeit und tragen dazu bei, dass der Tabak nicht austrocknet.

Zudem werden Aromen eingesetzt, um den Produkten spezifische Geschmacksnoten zu verleihen. Allen Zusatzstoffen gemeinsam ist, dass sie strengsten Vorschriften genügen und von den Überwachungsbehörden kontinuierlich geprüft werden.

Seit Mitte Mai 2016 darf Feinschnitt zum Selberdrehen und Zigaretten auf Drängen der EU-Kommission nur noch eingeschränkt aromatisiert werden. Hintergrund sind keine toxikologischen Erwägungen, sondern die Vorgabe, dass die Attraktivität von Tabakprodukten durch Aromen nicht gestärkt werden dürfe.

Auch dürfen keine als vitalisierend geltenden Stoffe mehr hinzugefügt werden – ob eine solche Wirkung tatsächlich erzielt werden kann, muss der Gesetzgeber nicht nachweisen. So wurde beispielsweise der Aromastoff Maltodextrin verboten, der bisher Zigarren und Zigarillos lediglich in kaum nachweisbaren Konzentrationen von unter 0,01 mg zugesetzt wurde.

Weitere Informationen:

Politikbrief 2/2017

EU-RECHT: VERLÄSSLICHE UMSETZUNG SICHERN

Politiker aller Couleur wollen die EU stärken. Dessen Kernelement ist der Binnenmarkt, der von gleichen Rechten, Regeln und Pflichten lebt. Diesen durch 1:1-Umsetzungen von EU-Vorgaben zu stärken sollte oberstes Gebot sein – und wird doch allzu oft verfehlt.

Der selbstbestimmte Verbraucher wünscht sich umfassende Informationen. Im Fall von Tabakprodukten beispielsweise: Wie viel Nikotin oder wie viel Teer enthalten die Zigaretten? Dieses Gebot einer möglichst umfassenden Informationspflicht prägte über viele Jahre den Verbraucherschutz.

Bei Tabakprodukten vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. Hier steht nicht mehr die Aufklärung über gesundheitsgefährdende Stoffe im Vordergrund, sondern die Desinformation in Form emotionaler Beeinflussung. So ist es beispielsweise verboten, Nikotin und Teer auszuweisen. Stattdessen müssen Schockbilder die Verpackungen zieren. Folge: Der Kunde kann Produkte nicht mehr miteinander vergleichen, aufgeklärte Produktentscheidungen werden unmöglich gemacht.

Tabakwaren sind legal. Der VdR positioniert sich klar gegen solch infantile Erziehungsmaßnahmen. Notwendig ist eine gesellschaftspolitische Debatte zum Leitbild des mündigen Verbrauchers. Dabei handelt es sich keineswegs um ein reines Tabak Thema: Auch andere Genussmittel wie Alkohol oder Zucker geraten zunehmend in das Fadenkreuz einer autoritären Verbraucherpolitik.

Weitere Informationen:

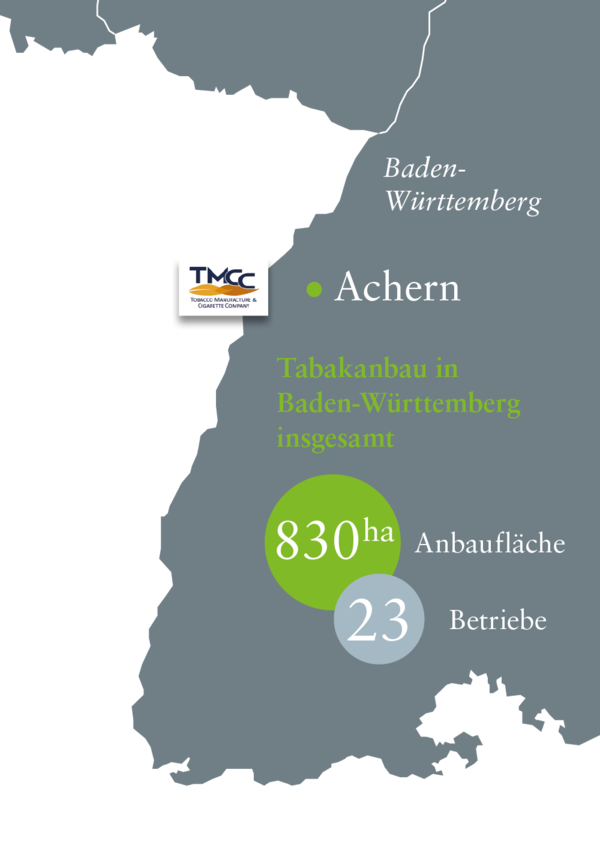

Tabak ist seit über 400 Jahren ein Kulturgut in Europa. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Anbau in Deutschland im Jahr 1573. Zu Beginn wurde er als Zierpflanze geschätzt, dann als Heilpflanze verwendet. Tabak als Genussmittel wurde bis zum 18. Jahrhundert in erster Linie geschnupft. Anschließend kamen Pfeifen und Zigarren in Mode. Schließlich wurde der Tabak als Feinschnitt vielfach in Papier eingerollt. Erst sehr viel später entstand die vorgefertigte Fabrikzigarette.

Diese traditionell begründete Vielfalt lebt. Die Tabakhersteller in Deutschland bieten circa 300 Feinschnittmarken, 700 Pfeifentabakmarken sowie annähernd 100 Kau- und Schnupftabakmarken. Tabakgenuss spiegelt damit auch Ausdruck von Individualität wider. Eines haben sie alle gemeinsam: Ihr Genuss hat etwas Verbindendes, ist ein kommunikatives Ritual, das Menschen zusammenführt.

Der VdR sieht es als seine Aufgabe an, das reichhaltige Erbe der TabakKultur zu bewahren und zu fördern. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz für eine Politik mit Augenmaß mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen der Rauch-, Kau- und Schnupftabakindustrie.

Nur informierte Erwachsene sind in der Lage, die Risiken des Tabakrauchens abzuwägen und sich bewusst für oder gegen den Konsum zu entscheiden. Gemäß Jugendschutzgesetz darf der Tabakkonsum den unter 18-Jährigen nicht gestattet werden – das Mindestalter wurde 2007 auch auf Drängen der Tabakhersteller um zwei Jahre heraufgesetzt. Entsprechend richten sich sämtliche Marketing- und Werbeaktivitäten der VdR-Mitglieder seit vielen Jahren ausschließlich an Erwachsene.

Deutsche Tabakhersteller und die Politik sind mit ihren Präventionsmaßnahmen erfolgreich: Der Anteil der Raucher unter den 12- bis 17-Jährigen ist zwischen 2001 und 2016 von 27,5 auf 7,4 Prozent zurückgegangen. Die Quote der Jugendlichen, die noch nie geraucht haben, wuchs im selben Zeitraum von 41 auf 81 Prozent.

Dieser positive Trend zu einer rauchfreien Jugend soll weiter anhalten. Dabei kommt den Behörden eine wichtige Rolle zu. Sie sind gefordert, die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes systematisch zu kontrolliert. Die Bundesländer sind hierzu leider sehr unterschiedlich aufgestellt.